প্রতিটি সমাজেই তার বুদ্ধিজীবী থাকে। আফ্রিকার ক্ষেত্রেও এই বুদ্ধিজীবী, যাঁদের এখানে ধারণা/ চিন্তা-শ্রমিক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, অভিনব কোন সৃষ্টি নয়। এ বুদ্ধিজীবীগণ নানা পেশায় যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মূল সামাজিক তাৎপর্য ও পরিচয় ছিল-তাঁরা চিন্তা-শ্রমিক। আফ্রিকার বৈদ্য, ভবিষ্যতদর্শী, নির্মাতা ও কারিগররা এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন প্রাচীন মিশর, ইথিওপিয়া, জিম্বাবুয়ে ও সোঘাই সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রাক-উপনিবেশিক যুগের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন কবি- যাঁরা একই সঙ্গে ইতিহাসবিদ, নীতিজ্ঞ ও ভবিষ্যতদর্শীর ভূমিকা পালন করতেন। পশ্চিম আফ্রিকায় তাঁদের বলা হতো কাহিনীকার। সোয়াহিলি সভ্যতায় অসংখ্য কবি’র অস্তিত্ব দেখা যায়, যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চিন্তার পরিসরে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন। আবদিলতিফ সম্পাদিত ও মুক্কি না নিয়োতা কর্তৃক প্রকাশিত দ্য পাস্ট অব পেম্বা পোয়েটস গ্রন্থে এই কবিদের বেশ ক’টি নাম পাওয়া যায়, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন দ্বাদশ শতাব্দীর ফুমো লিয়ঙ্গো ওয়া বাউরি, অষ্টাদশ শতাব্দীর মুইয়াকা বিন হাজি আল-ঘাসানি ও উনবিংশ শতকের সুদবিন সাইদ আল-মামারিতি। এই কবি-বুদ্ধিজীবীগণ নিজেদের প্রধানত জনগণের কণ্ঠস্বর ও ন্যায়ান্বেষী হিসেবে বিবেচনা করতেন। আপাত দৃষ্টিতে অবান্তর মনে হলেও, একথা জোরের সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন মিশরীয় কাল থেকে উদ্বোজি/উস্বাহিলি যুগ পর্যন্ত, বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের নিজ নিজ সমাজের ভাষা ব্যবহার করতেন। প্রাক-উপনিবেশিক আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীগণের শেকড় তাঁদের আপন আপন সম্প্রদায়ের ভেতরেই প্রোথিত থাকত।

আমি এখানে আধুনিক আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীদের ওপর আলোচনা নিবদ্ধ রাখতে চাই। আমি অবশ্য আফ্রিকার সেইসব বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কথা বলছি, যাঁরা কোনো-না-কোনো আধুনিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন, যেসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে কোনো-না-কোনো ইওরোপীয় ভাষা ব্যবহার করেছে। আফ্রিকার এই বুদ্ধিজীবীদের দুটো করে চেহারা ও পর্ব ছিল-যে পর্বগুলো আবার প্রায়শই ছিল পরষ্পরবিরোধী।

উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবীগণ ইওরোপীয় ভাষাসমূহ চর্চা করতেন সে-সব ভাষার ভেতর থেকে মহৎ উপাদান সংগ্রহ করে আফ্রিকার ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। তাঁরা স্কাউটদের মত ইওরোপীয় ভাষাসমূহের ভেতর অনুসন্ধান চালাতেন।

গোল্ড কোস্টের, যা এখন ঘানা হিসেবে পরিচিত, একটি পত্রিকায়-দ্য গোল্ডকোস্ট পিপ্ল-১৮৯৩ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত একটি বিবৃতি, ফান্টে ভাষাভাষি সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের এই জন্য কৃতজ্ঞ থাকার আহ্বান জানিয়েছিল যে, “ফান্টে ভাষাভাষি জনগণ তাঁদের ফান্টি পরিচয় নিয়ে গর্বিত। স্থানীয় নামে নিজেদের পরিচিতি, নিজেদের তরল ভাষায় কথা বলা, আর নিজেদের ঐতিহ্যবাহী ঢিলেঢালা লম্বা বহির্বাস নিয়ে তাঁরা মোটেও লজ্জিত নন।” এক কথায় “ইওরোপীয়কৃত আফ্রিকান হওয়ার বদলে, তাঁরা স্বদেশী সভ্য আফ্রিকান হতে চেয়েছিলেন।”

দক্ষিণ অফ্রিকার লাভডেইল মিশনারি ইনস্টিটিউট থেকে উঠে আসা উনবিংশ শতাব্দীর কালো বুদ্ধিজীবীগণও একই ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করতেন।

মূল্যবোধের মানদন্ড সম্পর্কে পূর্ব-আফ্রিকার শাবান বিন রোবার্টের সেই কাব্যিক রসিকতার উদাহরণ তো রয়েছেই: “মায়ের দুধ নিশ্চয় কুকুরের দুধের চেয়ে মিষ্টি, তথাপি, কুকুরের দুধের মিষ্টতা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।”

১৯৫৭ সালে ঘানার স্বাধীনতার পর, [প্রেসিডেন্ট] কোয়ামে অংক্রুমা দ্রুততার সাথে একটি ‘আফ্রিকার ভাষা ব্যুরো’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আফ্রিকার নানা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানে সহযোগিতা করেন। আফ্রিকার ভাষায় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬২ সালে আক্রায় অনুষ্ঠিত ‘আফ্রিকাবাসীদের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের’ উদ্বোধনী ভাষণে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সম্মেলনটি আফ্রিকার ভাষাসমূহকে কেন্দ্র করে আফ্রিকা সম্পর্কে একটি আফ্রিকাকেন্দ্রিক সুষম দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

এক বছর পর নক্রুমা যখন প্রথম ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজ উদ্বোধন করেন, তখনো তিনি আফ্রিকার ভাষা সম্পর্কে অভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর কাছে আফ্রিকার ভাষা গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়টি কোন প্রান্তিক ব্যাপার ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, আফ্রিকার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য, প্রবাসী আফ্রিকান ও গোটা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে, আফ্রিকার ভাষাসমূহের কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই বিশ্বাস ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য তিনি অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেন। দুর্ভাগ্যজনক হলো, সামরিক অভ্যুত্থান-পরবর্তী ঘানায় তাঁর এই নীতিমালা উল্টে যায়, আর সেদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ তাতে সোৎসাহে সমর্থন যোগায়।

কেনিয়ার উপনিবেশবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সেদেশে আফ্রিকার ভাষায় শক্তিমান জাতীয়তাবাদী প্রকাশনার বিকাশ ঘটিয়েছিল। জোমো কেনিয়াত্তা একদা আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র মুইগুইথানিয়া-দ্য ইউনিফায়ার-এর সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে, তিনি কেনিয়া বুরুরি ওয়া গুই-কেনিয়া-দ্য ল্যান্ড অব কনফ্লিকটস-নামে একটি বই লিখেছিলেন। তাছাড়া, ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল-ফেইসিং মাউন্ট কেনিয়া। কিন্তু ঔপনিবেশিক কেনিয়ার রাষ্ট্র, তার যুদ্ধনীতির অংশ হিসেবে, আফ্রিকার ভাষায় প্রকাশিত সব পত্র-পত্রিকা একসময় বন্ধ করে দেয়-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের অনেককে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে, আর অন্যদের করে কারারুদ্ধ।

১৯৬১ সালে তানজানিয়ার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে, কাম্বারাগে নেরেরে সোয়াহিলিকে, অন্যকথায় কিসোয়াহিলি, ‘জাতীয় ভাষা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত, বহুদিন পর, কিসোয়াহিলি ভাষার একটি নিজস্ব ঠিকানা মিলল। নেরেরে নিজে শেক্সপিয়েরের রচনা কিসোয়াহিলি ভাষায় অনুবাদ করেন। নিজে কিসোয়াহিলি ভাষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়ে এবং [ইংরেজি ভাষায় লিখিত] নিজের রচনা কিসোয়াহিলি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে, অর্থাৎ নিজে উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে, তিনি ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এই বুদ্ধিজীবীগণ ইংরেজি ভাষার ভেতর তাঁদের প্রবেশযোগ্যতাকে [অফ্রিকার] আত্মশক্তি বিকাশে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করেছেন।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, স্বাধীনতা-উত্তর আফ্রিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি, যার হাতে রয়েছে ক্ষমতার রজ্জু, পূর্বোক্তদের চেয়ে ঢের আলাদা। এই শ্রেণীটি ইওরোপীয় ভাষার ‘বন্দি’তে পরিণত হয়েছে। কয়েক বছর আগে, স্বাধীন কেনিয়ার পার্লামেন্ট তাবৎ সরকারি প্রাঙ্গনে আফ্রিকার ভাষাসমূকে নিষিদ্ধ করে একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে হটিয়ে দেয়ার জন্য আফ্রিকার বিভিন্ন ভাষাভাষি শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক পাহাড়ে ও রাস্তায় সংঘটিত প্রতিরোধ সংগ্রামই এই পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলেছিল। স্পষ্টতই, এই পার্লামেন্ট অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে, তার অস্তিত্বের শেকড় একটি আফ্রিকার ভাষার ভেতর প্রোথিত। উল্টো, সে বরং নিজেকে ইংরেজিসহ অপরাপর ইওরোপীয় ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করেছে। ভাষা সংক্রান্ত এই নিষেধাজ্ঞামূলক প্রস্তাবটি এখনও অবশ্য আইনে পরিণত হতে পারেনি, কারণ কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট তা স্বাক্ষর করেননি।

ভাষা বরাবরই নানা ‘ধারণা’র একটি লড়াইয়ের ক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যমান। ভাষা হল দাসত্বায়ন ও ক্ষমতায়নের, প্রবল ও দুর্বলের, উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের ভেতর লড়াইয়ের ময়দান। কোনো ভাষার ইতিহাস হলো, টম পলিন যেমন লিখেছেন, প্রায়শই দখল ও বেদখলের, ভূখন্ডগত সংগ্রামের এবং কোনো সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা বা চাপিয়ে দেয়ার ইতিহাস। ভাষা বরাবরই, ঠিক তরবারির মতো, জবরদখল ও প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। জগতের বেশকিছু তীব্র লড়াই ‘ভাষার ময়দানে’ সংঘটিত হয়েছে, হয়ে চলেছে এখনও। ভাষা এই লড়াইয়ের প্রধান প্রণোদনা হয়তো নয়, কিন্তু জবরদখলের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বৈ-কি, কেননা দখলকে মজবুত ও টেকসই করার জন্য ভাষা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

আফ্রিকায় উপনিবেশবাদী দখল কায়েম করার পর ফরাসি, ব্রিটিশ ও পর্তুগিজরা আফ্রিকার ভাষা ও ‘নামকরণ পদ্ধতি’কে ঠিক নিষিদ্ধ করেনি- ক্ষমতা, জ্ঞান ও পরিচয়ের ভাষা হিসেবে তাদের প্রান্তিকরণ ঘটিয়েছে। এমনকি, যেসব জায়গার শিক্ষা ব্যবস্থায় আফ্রিকার ভাষাকে অনুমোদন দিয়েছে, সেটা ছিল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ও ফরাসিভাষিতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে গৃহিত প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। আফ্রিকার জনগণের ‘নামকরণ পদ্ধতি’ নিষিদ্ধ করে প্রণীত কোনো আইনের কথাও আমার জানা নেই, কিন্তু এই কান্ডটি তারা করেছে সাংস্কৃতিক প্রকৌশল অবলম্বন করে-গ্রামাসির ভাষায়, ‘সাংস্কৃতিক আধিপত্য’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যতই হাস্যকার হোক না কেন, প্রতিটি শিক্ষিত আফ্রিকান এখন নিজের স্থানীয় নামের সঙ্গে একটি ইওরোপীয় নাম যুক্ত করে নেয়। ঔপনিবেশিক ভাষানীতি আসলে উপনিবেশকদের নিরন্তর যুদ্ধেরই অংশ- যে যুদ্ধটি ভাষার মাধ্যমে জারী রাখা হয়।

গোটা আফ্রিকা মহাদেশ এখনও ইওরোপীয় ভাষিক-উপনিবেশায়নের পরিণাম ভোগ করে চলেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আফ্রিকার ‘শরীর’কে মুক্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু তা নিশ্চয় আফ্রিকার ‘মন’কে মুক্ত করেনি। ভাষাগত আধিপত্যের এ হল দূরপ্রসারী কুফল।

আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই প্রপঞ্চটির পরিণাম হল-ঠিক যা ছিল উপনিবেশয়ান প্রকল্পের উদ্দিষ্ট-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সৃষ্ট জনসাধারণের ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা। ভাষাকে যদি আপনি যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেন, তাহলে আপনার মনে হবে, আফ্রিকার সেনাপতিরা যেন-বা শত্রুশিবিরে বন্দী হয়ে রয়েছেন। এখানে সেনাপতি বলতে আমি শুধু সরকারকে বোঝাচ্ছি না। আমি বরং গোটা বুদ্ধিজীবী শ্রেণিটির কথা বলছি। আমরা কেউ দাবি করতে পারি না যে, আমরা পরাজয় মেনে নেয়ার কুফল থেকে রক্ষা পেয়েছি-আমরা বন্দী সেনাপতির মত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও একাডেমিক সংগ্রামগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছি।

বন্দি হিসেবে, আমরা আমাদের মহাদেশকে বহিরাগতের দৃষ্টিতে বিচার করতে বাধ্য। আফ্রিকায় আমাদের জ্ঞানের নানা পরিমণ্ডলের শেকড় এখনো, নানাভাবে, বহিরাগতের দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে। আমরা এখনো স্থানীয় তথ্যদাতাদের মাধ্যমে জ্ঞান সংক্রান্ত না তথ্য সংগ্রহ ও বিধিবদ্ধ করি, তারপর গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফলকে কোনো না কোনো ইওরোপীয় ভাষায় মজুদ করি, যার ভেতর শুধু ইওরোপীয় ভাষায় শিক্ষিত আফ্রিকানদেরই প্রবেশাধিকার থাকে। আজও আমরা নানা বুদ্ধিবৃত্তিক উপকরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষার জাদুঘর ও মহাফেজখানায় জমা করি। আফ্রিকার বিদ্ব্যতসমাজ, আফ্রিকা মহাদেশের ভেতরে থাকুন কিংবা বাইরে, এই ব্যবস্থাটিকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়েছে।

একবার লিডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে, যেখানে পাঁচ শ’রও বেশি আফ্রিকান ও ইওরোপীয় পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, আমি জানতে চেয়েছিলাম: এখানে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গের কতজন আফ্রিকার কোন ভাষায় একটি পুর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন? জবাবে একটি হাতও উত্তোলিত হয়নি। তারপর জানতে চাইলাম, কতজন অন্তত একটি গবেষণাপত্র রচনা করেছেন? এবারও কোন হাত উত্তোলিত হ’ল না। সবশেষে জানতে চাইলাম, আফ্রিকার কোনো ভাষায় এক পাতা কিছু লিখেছেন-এমন কেউ এখানে আছেন কি-না? তিনটি হাত উত্তোলিত হয়েছিল-আফ্রিকা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের সম্মেলনে মাত্র তিনটি হাত। এই একই প্রশ্ন আমি নাইজেরিয়া ও কেনিয়ায় প্রধানত আফ্রিকার শোতৃমণ্ডলীর সামনে উত্থাপন করেছিলাম। সেখানেও একই ধরনের উত্তর এসেছিল।

আমরা যদি প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উত্থাপন করি, তাহলে সম্ভবত আমার দৃষ্টিভঙ্গিটি আরো পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠবে। আপনি কি ইতালীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির এমন কোনো অধ্যাপকের কথা ভাবতে পারেন, যিনি ইতালীয় ভাষার একটি শব্দও জানেন না? কিংবা ফরাসি ইতিহাসের কোনো অধ্যাপক, যিনি ফরাসি ভাষার কিছুই জানেন না? ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার কোনো অধ্যাপক-যিনি এ দুটি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ? আপনি নিশ্চয় বলবেন-‘অসম্ভব’। কিন্তু এই অসম্ভব, এমনকি হাস্যকর, বস্তুটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশে-যে মহাদেশটি ভৌগলিকভাবে গোটা ইওরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও চীনের যুক্ত আয়তনের চেয়েও বড়-একটি স্বাভাবিক চর্চায় পরিণত হয়েছে।

এই অবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। তবে এই পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য একটি একাডেমি, প্রকাশকগোষ্ঠী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন-এমন একাডেমি, যে জ্ঞানার্জানের ভিন্ন পদ্ধতিকে সমর্থন করতে ইচ্ছুক, এমন প্রকাশকগোষ্ঠী যে অপ্রচলিত পন্থার প্রকাশনায় আগ্রহী এবং এমন একটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যে এসব কাজে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাছাড়া, এ কর্মযজ্ঞে আরেকটি অংশীদার প্রয়োজন: আফ্রিকাপন্থি ভাষানীতির সমর্থক সরকার।

যাই হোক, আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, যাঁরা আফ্রিকার বিভিন্ন সরকার পরিচালনা করেন, নানা শিক্ষাঙ্গনই তাঁদের সৃষ্টি করেছে। ওই সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থী থাকাকালীন সরকার পরিচালনার সনাতন পদ্ধতিকে যদি প্রশ্নবিদ্ধ করা হতো, তবে তাঁরা হয়ত ‘বন্দি’ হিসেবে বিকশিত হওয়ার পরিবর্তে, সত্যিকার অর্থেই সিাপাহসালার হয়ে উঠতেন-লড়াই ও জ্ঞানার্জন করার ভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বনে ইচ্ছুক স্বাধীন মানুষ হিসেবে বিকশিত হতেন। পরাজিতের সীমাবদ্ধ গন্ডির ভেতরে কার্যক্রম পরিচালনায় বাধ্য কোনো সরকারের পক্ষে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করা কঠিন।

তবুও, বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তনের তরফে আশার ক্ষীণ আলোও চোখে পড়ে। যেমন, কিসোয়াহিলির প্রতিষ্ঠা। তানজানিয়ায় কিসোয়াহিলি ভাষার বিজয়ের পেছনে রয়েছে প্রথমোক্ত ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াস-যাঁরা ইওরোপের নান ভাষা ঘেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন ইতিবাচক উপাদান দিয়ে আফ্রিকার ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি ইতিমধ্যেই নায়ারেরের নাম উল্লেখ করেছি, যিনি তাঁর সমসাময়িক কালের দুটি নেতৃস্থানীয় শিক্ষাঙ্গনথেকে-প্রথমে ম্যাকারেরে [বিশ্ববিদ্যালয়] ও পরে এডিনবার্গ [বিশ্ববিদ্যালয়]- স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং শেক্সপিয়ের সম্পর্কে ইংরেজি ভাষায় অর্জিত জ্ঞানকে ওই কবির রচনা কিসোয়াহিলিতে অনুবাদ করার জন্য ব্যবহার করেছেন। তিনি কিসোয়াহিলির পক্ষাবলম্বী সক্রিয় ভাষানীতি চর্চা ও তার জন্য অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমেও কিসোয়াহিলি ভাষার ক্ষমতায়ন করেছেন। আফ্রিকায় একটি ‘জাতীয় ভাষার’ বিকাশের জন্য তাকে আফ্রিকার অপরাপর ভাষার কবরের ‘ওপরই’ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে-এই ধারণাটিই ছিল ভুল। একক-ভাষা-নীতি জাতিরাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান-এই তত্ত্বটি জাতিরাষ্ট্র সংক্রান্ত ইওরোপীয় ধারণার ভেতর প্রোথিত। পরিহাসের বিষয়, এই তত্ত্বটি সপ্তদশ শতাব্দিতে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক অভিযানের শুরুতে গড়ে উঠেছিল।

এটা মোটেও আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, তানজানিয়া এমন একজন প্রকাশকও জন্ম দিয়েছিল-ওয়াল্টার বোয়া-আফ্রিকার নানা ভাষায় পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে যাঁর ছিল অবিচল অঙ্গীকার। বোয়ারমুককি না নয়োটা নামক প্রকাশনা সংস্থা শুধু সোয়াহিলি ভাষার চিরায়ত রচনাকেই পুনরুজ্জীবিত করেনি, নতুন নতুন লেখকও সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া, ‘ইস্ট আফ্রিকান এডুকেশনাল পাবলিশার্সের’ হেনরি চাকাভা ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় রচিত আফ্রিকার প্রায় সকল প্রধান লেখকের রচনা কিসোয়াহিলি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু, সামগ্রিক অর্থে, শিক্ষাঙ্গন কি এই নীতি চর্চায় নিয়োজিত?

এই ক্ষেত্রেও খানিকটা আশার আলো দেখা যায় বৈকি। ক্যারিবিয়ান-কেনিডিয়ান বুদ্ধিজীবী চাইক জেফার্স সম্পাদিত ও স্টেট ইউনিভার্সিটি অব ন্যুইয়র্ক প্রেস থেকে প্রকাশিত লিসেনিং টু আওয়ারসেলভ্স গ্রন্থটি দর্শনশাস্ত্র বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বৈকি। ছোট্ট, কিন্তু অপার সম্ভাবনাময় একটি পদক্ষেপ। এই গ্রন্থে ওলোফ, ডলুও, ইগবো, অকান, আমহারিক, গিকুইয়ো এবং লুয়ো-সহ আফ্রিকার নানা ভাষায় রচিত দার্শনিক প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে প্রবন্ধগুলোর ইংরেজি অনুবাদ। প্রবন্ধকারদের মধ্যে রয়েছেন প্রয়াত ইম্যানুয়েল ইজে-সহ দর্শনশাস্ত্রে আফ্রিকার অনেক খ্যাতনামা পন্ডিত, যাঁরা আফ্রিকার ভেতরে ও বাইরের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানজনক পদ অলংকৃত করেছেন। আফ্রিকার আধুনিক দার্শনিকদের হাতে আফ্রিকারই ভাষায় রচিত নানা প্রবন্ধ প্রথমবারের মত আমার চোখে পড়ল। এই গ্রন্থটির প্রাককথনে আমি জেফার্সকে অনেক প্রশংসা করেছি, কেননা, তিনি ‘আফ্রিকার ভাষায় আধুনিক দর্শনচর্চা সম্ভব কি-না’-এই প্রশ্নটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন।

এই প্রথম কাজটি একজন ক্যারিবীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিকেই করতে হয়েছে। একটি পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহজাত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও তিনি যে কাজ করছেন, আফ্রিকায় তা একটি নিয়মিত চর্চার বিষয় হওয়া উচিত ছিল। এই কাজটি করা জেফার্সের স্বপ্ন ছিল। এই কাজের মাধ্যমে তিনি অপরাপর যেসব প্রখ্যাত মানুষ আফ্রিকার জন্য স্বপ্ন লালন করতেন ও আফ্রিকার জন্য কাজ করেছেন-যেমন মারকাস গার্ভি, সি এল আর জেমস্, জর্জ প্যাডমোর, উব্লিউ ই বি ডু বইস এবং ওয়াল্টার রোডনি-তাঁদের কাতারে নিজেকে শামিল করেছেন।

জেফার্সের এই বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ আরেকটি ভাষার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যে ভাষাটি আফ্রিকার ভাষাগুলোর ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাপকভাবে, অন্তত সচেতনার সঙ্গে, ব্যবহৃত হয়নি। অনুবাদ। আমার সামথিং টর্ন এন্ড নিউ পুস্তকে আমি দেখিয়েছি যে, ‘অনুবাদ’ হল সকল ভাষার ভাষা। এমন কোনো সংস্কৃতি নেই, যা অনুবাদ থেকে উপকৃত হয়নি। আফ্রিকার ভাষাসমূহের পারস্পরিক অনুবাদ এবং আফ্রিকার ভাষা ও জগতের অপরাপর ভাষাসমূহের ভেতর পারস্পরিক অনুবাদ থেকে আফ্রিকা ও জগতের অপরাপর সংস্কৃতি সমানভাবে উপকৃত হতে পারে। আমাদের কলেজ ও বিশ্বদ্যিালয়গুলো অপরাপর ভাষা থেকে আফ্রিকার ভাষায় রূপান্তরের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হওয়া উচিৎ। নেরেরে তো পথ দেখিয়ে গেছেন।

এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পন্ডিত, অধ্যাপক, প্রকাশক ও শিক্ষানীতি প্রণেতাদের এক মহাজোট গঠিত হওয়া প্রয়োজন। আফ্রিকার ভেতরে ও বাইরে বসবাসকারী বুদ্ধিজীবীদের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে হবে- বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে তার সম্মানজনক ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে হবে। পৃথিবীর সকল ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীরা আপন আপন ইতিহাস ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদের নানা ধরনের, অনেকসময় এমনকি জীবন দিয়ে, মূল্য দিতে হয়েছে। আমাকেও মূল্য দিতে হয়েছে-খুব চড়া মূল্য হয়তো নয়, কিন্তু কারাবরণ ও নির্বাসনের মাধ্যমে আমাকে মূল্য দিতে হয়েছে। আমাদের সময়ের বুদ্ধিজীবীদের এই চলমান লড়াই থেকে, লড়াইয়ের ময়দান থেকে, পালিয়ে গেলে চলবে না।

সর্বোপরি, সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বায়নের বালির নীচে আর মাথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল কালো শরীর দিয়ে, সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে- প্রথমে দাস ব্যবসা ও পরে ‘আবাদের’ মাধ্যমে। আবাদ-দাসত্বই শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শাসনে রূপান্তরিত হয়। সমকালীন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া এখনো- লভ্যআফ্রিকার সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এদিকে, আফ্রিকার অনেক সরকার, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীবিভ্রমের শিকার হয়ে বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বায়নের অনিবার্য প্রভাবে ইংরেজি ভাষার ভেতর হারিয়ে যাওয়াই তাঁদের অপরিহার্য নিয়তি। এঁদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশরা আমাদের দিয়েছে ইংরেজি বাচনভঙ্গি, আর আমরা তাদের দিয়েছি আফ্রিকায় প্রবেশাধিকার। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রদত্ত ব্রিটিশদের এই প্রবেশাধিকার আফ্রিকার কালো শরীরের ওপরতাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, আর বিংশ শতাব্দীতে সেই প্রবেশাধিকার আফ্রিকার তামা, সোনা ও হীরার ওপর তাদের দখলদারিত্ব কায়েম করে। এখন হল আফ্রিকার তেল সম্পদ। আজ আমরা যখন বিশুদ্ধভাবে ইংরেজিচর্চায় ব্যস্ত রয়েছি, তারা তখন আমাদের সম্পদের ভেতরে নিখুঁতভাবে পাইপলাইন স্থাপনে নিয়োজিত।

আফ্রিকার সম্পদ রক্ষার সংগ্রামে আমাদের আয়ত্বাধীন যাবতীয় উপায়কে নিখুঁত করে তুলতে আরো সময় ব্যয় করার সময় আজ সমুপস্থিত। আমাদের ভাষার বিকাশ ও সমৃদ্ধিসাধন সেই সংগ্রামেরই অংশ। শাবান বিন রবার্টের কথা স্মরণ করুন-মাতৃভাষাই সর্বোত্তম, চিরকাল।

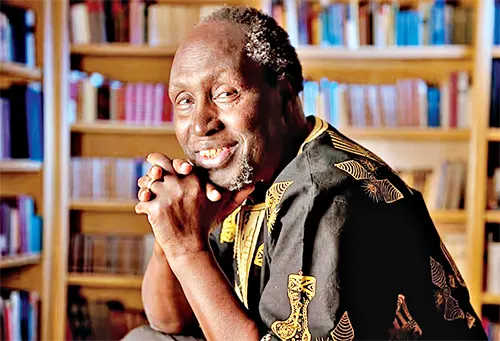

নগুগি ওয়া থিয়ং’ও (১৯৩৮-২০২৫) কেনিয়ার জগৎবিখ্যাত উপনিবেশবাদ-বিরোধী বুদ্ধিজীবী। তিনি এ বছরের মে মাসে মৃত্যু বরণ করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি - বিটুইন এনস্লেভমেন্ট এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট- তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থে - ডিকলোনাইজিং ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যান্ড আদার রেভুল্যুশনারী আইডিয়াস - অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন দৈনিক নিউ এইজ-এর সম্পাদক ও ইতিহাস-গবেষক নূরুল কবীর।

মূল: নগুগি ওয়া থিয়ং’ও

অনুবাদ: নূরুল কবীর